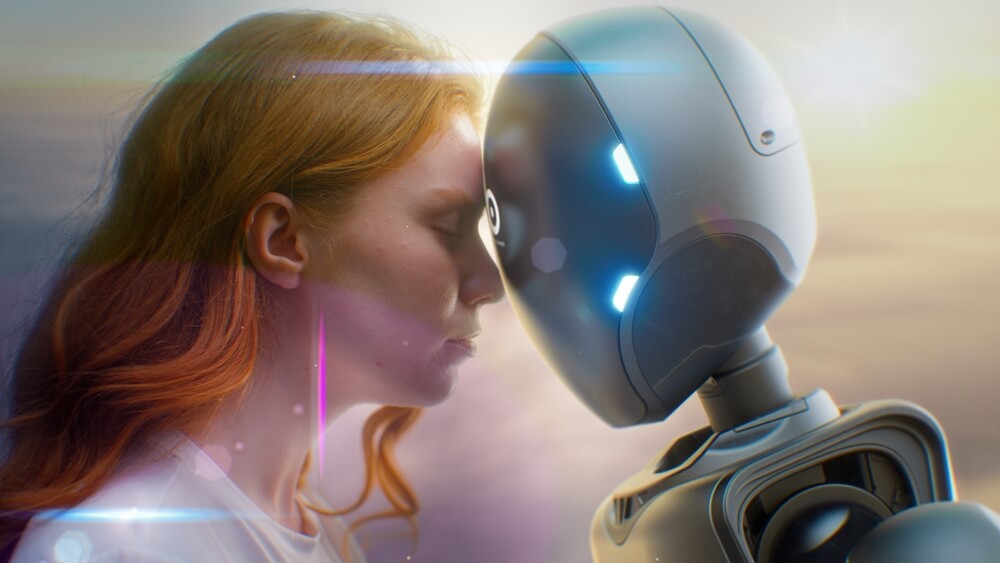

Quando si parla di intelligenza artificiale, si pensa spesso a calcoli, logica, algoritmi capaci di macinare dati a velocità inimmaginabili. Ci si dimentica, però, che al centro della nostra esperienza umana non c’è solo la razionalità, ci sono le emozioni. Rosalind Picard, scienziata e professoressa al MIT, ha aperto proprio questa porta, quella dell’affective computing, un settore che cerca di insegnare alle macchine a riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni.

La vita

Nata nel 1962, Picard ha avuto un percorso atipico: da ragazza non amava i libri, si considerava poco incline allo studio, eppure ha finito per diventare una delle figure più importanti nel campo dell’informatica contemporanea. La sua svolta arriva con l’idea che l’intelligenza artificiale, per essere davvero utile e vicina all’essere umano, non debba solo “pensare” ma anche sentire. Nel 1997 pubblica il libro Affective Computing, che diventa una pietra miliare. Lì introduce il concetto di computer capaci di percepire le emozioni attraverso segnali come la voce, il volto, il linguaggio del corpo, e persino le variazioni fisiologiche (battito cardiaco, conduttanza della pelle). Una rivoluzione silenziosa, che ha influenzato non solo la ricerca scientifica, ma anche applicazioni concrete: dai sistemi di supporto clinico per persone con epilessia e autismo, fino alle interfacce uomo-macchina più intuitive.

Le emozioni come componente essenziale

Quello che colpisce di Rosalind Picard è l’idea che le emozioni non siano un “rumore” da eliminare nei processi di pensiero, ma al contrario una componente essenziale dell’intelligenza. Per capire, decidere e relazionarsi, serve anche la capacità di percepire stati d’animo e sfumature emotive. Picard ha dato dignità scientifica a questa intuizione. Le sue ricerche hanno avuto sviluppi importanti anche sul fronte etico. Se l’IA può leggere emozioni e stati interiori, chi garantisce che questi dati non vengano usati contro le persone? Picard non si è mai tirata indietro su questi interrogativi, sottolineando che l’affective computing deve servire a migliorare la vita umana, non a manipolarla. Oggi, mentre l’intelligenza artificiale si diffonde in ogni settore (dall’assistenza sanitaria alle auto autonome, dalle app di benessere psicologico ai robot sociali), la lezione di Rosalind Picard resta centrale: senza emozione, non esiste vera intelligenza.